文化盗窃-古籍流失探索盗经背后的文化损失

古籍流失:探索“盗经”背后的文化损失

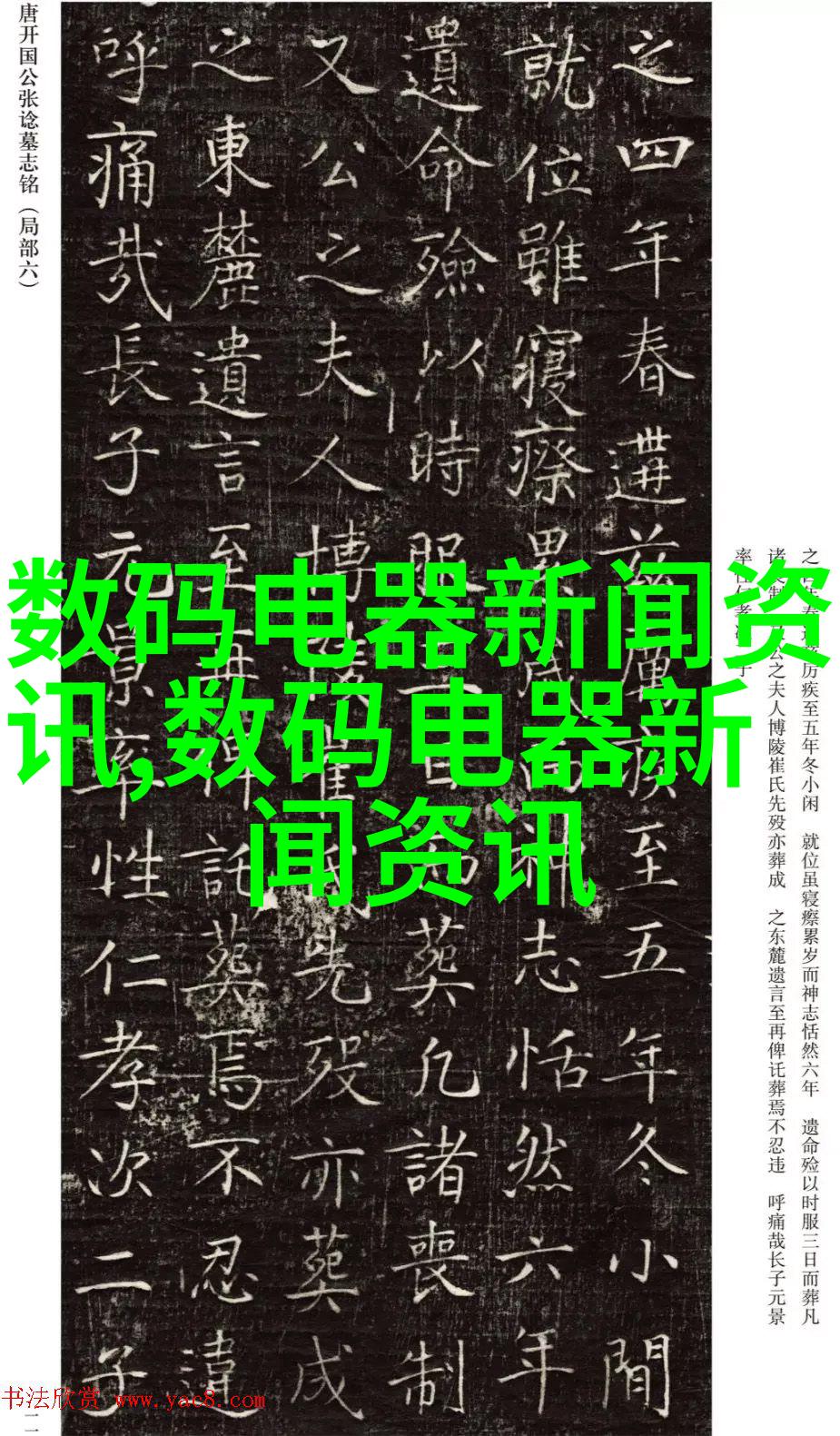

在悠久的历史长河中,中华文明留下了无数宝贵的文献和典籍,这些珍贵的知识财富不仅是中国文化传承的一部分,也是人类文明进步的一个重要依据。然而,在这个信息爆炸、科技飞速发展的时代,“盗经”这一问题依然存在,给我们的文化遗产带来了巨大的威胁。

首先,让我们来看看“盗经”的定义。所谓“盗经”,指的是非法侵占、剽窃或毁坏他人所有权的人文学术著作,如古代文献、书籍等。这一行为不仅损害了原作者的版权利益,更严重地影响到了整个社会文化领域。

历史上,有很多著名案例可以证明“盗经”的严重性。在19世纪末至20世纪初,许多西方学者为了研究中国古代文献,不惜花费巨资购买或者偷取这些珍贵资料。最有名的一个案例就是英国博物学家查尔斯·达尔文(Charles Darwin)曾在其南美洲环球旅行期间,将一些土著人的图腾石偷运到欧洲作为收藏品,这些图腾石实际上包含了土著人民对自然环境与生态平衡认识深刻见解。

此外,“盗经”的现代形式更为隐蔽和高科技化。在网络时代,一些个人或团体通过各种手段非法获取并发布互联网上的版权作品,从而侵犯了原创者的合法利益。而且,由于数字技术日新月异,对于如何有效保护知识产权和打击“盗阅”行为也提出了新的挑战。

除了版权方面的问题,“盗经”还可能导致某些珍稀书目消失,使得后人难以接触到这份宝贵的历史资源。此外,它还会扭曲事实真相,因为被篡改或误读的事实往往无法得到纠正,从而影响科学研究和历史认知。

为了解决这一问题,我们需要加强法律法规建设,加大对涉嫌违反知识产权犯罪行为的打击力度,同时提高公众意识,让更多的人认识到保护文化遗产对于维护国家尊严和民族自豪感的重要性。此外,借助现代科技手段,如数字化保存与复制技术,可以有效地防止物理损害,并确保这些珍贵资料能够被后人继续学习与研究。

总之,“盗经”不仅是一个法律问题,更是一场关于知识传承、文化保护以及道德责任的大讨论。只有全社会共同努力,我们才能将这些宝贵资源传递下去,为未来的子孙后代留下一个更加丰富多彩的地球记忆。